周更专栏 | 血浆和组织特异性自身抗体的分子组成:预防医学中的免疫学概况

结论

对免疫系统作用的全身观点不仅需要从经典立场出发,而且应作为整个有机体不可分割的组成部分之一,提出了有关预防医学的需求。免疫学概况信息与 DNA 测试和微生物组概况相结合,正在为(精准)预测和预防医学奠定基础。ELI‑Test技术不仅使我们有机会检测到与年龄相关疾病(Age related disease,ARD)的早期阶段,而且还可以跟踪患者,监测并提升这些ARD的个性化干预措施的效率。

血液

长期以来,血液一直被认为是一种特殊物质,特别能够使有机体恢复活力并刺激组织再生。西方医学奠基人——希波克拉底相信饮用新鲜血液可以改变人类的思想和身体,他建议患有多种疾病的病人喝血。血液(及其血浆)作为一种特殊的全渗透介质,在功能上连接生物体的所有器官、组织和细胞,在某种程度上类似于古代的以太(Aether,古希腊哲学家亚里士多德所设想的一种物质,泛指青天或上层大气)。

血液是传输大量信息的媒介,这些信息在宏观生物体及其微生物组的所有区室和结构之间不断交换。这些信息以控制化学信号(肽、微小RNA、细胞外DNA、微生物组产物、抗体和其他分子)的形式传输,这些信号的集合控制着许多生物过程。

值得注意的是,血液不仅是控制介质,也是反射介质。这种介质成分的动态变化承载着有关细胞、组织、器官和整个身体的个体群体状态的最小变化的信息。这面化学信号的镜子反映了任何可能导致未来疾病以及已经存在的疾病起初的病理变化。这面镜子使得客观、公正地估计每个人的衰老动态及其在某些影响成为可能。

血液肽类blood peptides

肽(寡肽,即含有少于50个氨基酸残基)是类激素分子,参与调节许多生理功能,作为细胞间和系统间通讯器非常重要。特别是数十种促炎和抗炎血浆细胞因子之间比率的变化为全身和局部免疫炎症和再生过程的发展设定了后续载体。寡肽参与基本动机的神经生理机制以及学习和记忆机制的调节[1]。

MicroRNA和细胞外DNA

血浆中循环的数千个短(通常为18‑25个核苷酸)干扰microRNA分子代表了一个独立的领域,它们可能能够迅速控制基因表达,因此参与最广泛的生理过程的调节[2]。细胞外血液DNA的调节特性尚在研究中[3]。

外源性血液调节分子

进入21世纪以来,参与机体功能调节的生物体外来源的生物活性分子引起了人们的广泛关注。对生物活性分子,我们对上面提到的血浆中众多MicroRNA、细胞外DNA和肽(寡肽)调节分子的结构和功能仍然知之甚少。目前了解最多的,还是数量最多、最多样化和信息最密集的血液大分子,即抗体。抗体的特点是具有极其广泛的抗原特异性,即数以百万计的分子和功能变体。这可能是所有已知人类大分子中最广泛的变异。同样非常重要的是,抗体具有体内和体外高稳定性的特点。同样重要的是,大多数现代临床实验室通常在抗体处理方面经验丰富,并拥有检测设备。

免疫反身性immune reflexivity

在过去的20年里,人们逐渐认识到免疫系统是一个反射系统,可以准确地反映从分子到整个有机体的不同层面上发生的任何变化。如今,免疫系统的一般生物学作用不再被认为是基于经典微生物学立场,而是基于以下陈述:

免疫系统不断筛查身体的分子结构,并将其当前状态与最佳状态进行比较。

免疫系统主要通过参与自动清除和自动修复过程来参与分子和细胞稳态。

免疫系统参与许多不同细胞、组织和器官的系统功能协调,以实现统一有机体的顺利运作。

许多“外来”实体永久或长期存在于健康生物体(正常微生物群、胎儿)中,不仅引起病理性免疫反应[4],而且给宿主生物体带来明显的益处[5]。

免疫系统仅消灭有害微生物 ,而忽略无威胁的“外来”生物体,并积极促进有用的“外来”生物体整合到生物体结构中[6]。线粒体就是一个例子,它曾经是自主微生。

T和B淋巴细胞一定程度的自身反应性是它们在个体发育成熟过程中选择和存活的先决条件[7]。自身反应性淋巴细胞确保每个个体一生中自身抗体的生理产生[8]。

天然自身抗体和自身反应性淋巴细胞是机体状态免疫反射和免疫清除的主要工具。

针对病原微生物(例如幽门螺杆菌或沙眼衣原体抗原)抗体的存在,我们早已司空见惯。特异性抗体滴度的增加表明生物体中存在相应的病毒或细菌。胃肠外注射内在抗原,例如药理学剂量的人绒毛膜促性腺激素(hCG),也会导致血清hCG抗体含量增加[9]。

同样,身体内在抗原的产生增加会导致针对这些抗原的抗体合成增加。例如,在2 型糖尿病发生之前,胰岛素受体表达的增加会持续数月甚至数年,并伴随着抗受体的抗体增加[10]。凋亡调节蛋白 p53 的合成增加,导致该蛋白质的抗体产生增加[11]。

上述这些和类似的例子说明了免疫反射现象,即免疫系统通过抗体产生的数量变化对人体内任何抗原(“天然”和“外来”)含量的变化做出迅速反应的能力。相关抗体参与免疫系统基本(原型)功能的实现参与清除有机体中过量的任何能够扰乱体内平衡的分子。体标记供巨噬细胞利用的颗粒或分子,并刺激后者的吞噬活性数十倍和数百倍。

如果早期的自身抗体仅与自身免疫性疾病相关,那么后来人们知道这些分子在任何健康有机体的一生中都会不断产生[4,8]。我们上面提到,淋巴细胞的所有初始克隆都具有中等的自身反应性,这也确保了持续产生一定数量的自身抗体,作为免疫系统的基本特性[8]。不同特异性的自身抗体的含量可能差异很大,但所有健康成年人中相同特异性的自身抗体的血清水平非常相似[12]。在伴随某些特化细胞死亡的病理学中,相应特异性的自身抗体的合成增加。它改变了这些抗体、任何其他特异性的抗体和血清免疫反应性特征之间的比率。

自身抗体作为现在和未来疾病的标志物

如今,人们普遍会把某些自身抗体血清水平的升高,作为与自身免疫群体无关的疾病的标志物,例如中风[13]、癌症[14]、心肌梗死[4]等。任何自身抗原的细胞外含量的持续增加都伴随着其自身抗体产生的增加[15],可以合理地得出这样的结论:针对原发性组织损伤而诱发的继发性、通常是短暂的自身免疫反应代表了免疫系统的普遍生理反应,旨在增加受损组织的清除和再生过程的激活。

有时,从疾病发作到出现疾病的第一个症状(表现)需要数年时间。免疫系统从一开始就能反映了整个病理事件。所以这种对发生变化的免疫系统,反映通过血清中具有明确特异性的自身抗体含量的长期变化来分析体内的变化就成了最简单和最可靠的方法。它们反映了某些组织和器官当前存在的或随着时间的推移可能导致功能障碍的病理变化。借助ELI测试技术,实现了将病理变化的免疫反射现象应用于医学转化的可能性[8]。

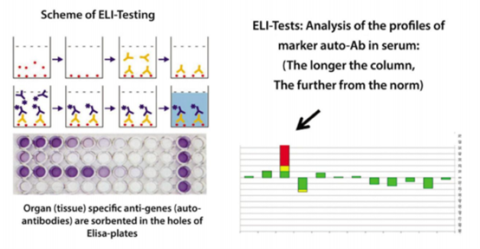

图1-ELI测试技术的原理

ELI测试基于固相酶免疫测定(EIA),用于检测具有一定抗原特异性的IgG类自身抗体的相对血清含量的异常。检测到自身抗体的测试抗原被预先吸附到EIA板的孔中(图1)。然后在孔内进行相应的免疫化学反应,记录结果并检测血清免疫反应谱的异常情况,后者反映了某些器官和组织的异常变化,揭示持续的异常使得识别和跟踪受试者体内发生的动态变化成为可能,从而合理地安排评估及治疗的有效性和充分性。

原文中对ELI的检测原理、运用场景以及健康个体、肿瘤患者不同自身抗体的概括做了阐述,值得仔细阅读。

编者注——

由于翻译的关系,此项ELI测试是否在国内常规开展,编者并不清楚,但对常用自身抗体的检测和运用值得读者注意。

参考文献:

[1] Poletaev A.B., Morozov S.G., Kovalev I.E. Regulatory metasystem. Immunoneuroendocrine regulation of homeostasis. Moscow, Medina, 2002.

[2] Aushev V.N. MicroRNA: small molecules with great significance. Clinical. Oncohematology. 2015; 8(1): 1-12.

[3] Tuaeva N.O. , Abramova Z.I. , Mustafina D.M., Extracellular DNA in human bloodstream. Uchenye Zapiski Kazanskogo Gos. U NTU, 2008, 150, 2, 59-70.

[4] Matzinger P. The danger model: a renewed sense of self. Science. 2002; 296: 301–305.

[5] Shenderov B.A. Human microbial ecology and its role in health maintenance. Metamorphosis. 2014; 5: 72–80.

[6] Parnes O. From interception to incorporation: degeneration and promiscuous recognition as precursors of a paradigm shift in immunology. Molec. Immunol. 2004; 40: 985–91.

[7] Pradeu T., Carosella E. D. On the definition of a criterion of immunogenicity. PNAS. 2006; 103: 17858–61.

[8] Poletaev A.B. Physiological immunology. MOSCOW: MIKLOSH; 2010.

[9] Alieva F, Khasanova D, Poletaev AB Anti-HCG syndrome in women undergoing in vitro fertilization. Praktikum Med. 2011; 3: 9–11.

[10] Poletaev A.B. Antibodies to insulin receptors as biomarkers – precursors of type 2 diabetes. Terra Medica. 2013; 1 (71): 22–26/

[11] Lubin R., Schlichtholz B., Bengoufa D., et al, Analysis of p53 antibodies in patients with various cancers define B-Cell epitopes of human p53: Distribution on primary structure and exposure on protein surface. Cancer Res. 1993; 53: 5872–5876.

[12] Lacroix-Desmazes S., Kaveri S. V., Mouthon L., Ayouba A., Malanchere E., Coutinho A., Kazatchkine M. D. Self-reactive natural autoantibodies in healthy individuals. J. Immunol. Methods. 1998; 216: 117–137.

[13] Poletaev A. B., Abrosimova A. A., Sokolov M. A. et al. Dialectics and Implications of Natural Neurotropic Autoantibodies in Neurological Disease and Rehabilitation. Clinical and Developmental Immunology. 2004; 11 (2): 151–156.

[14] Backes C., Ludwig N., Leidinger P., Harz C., Hoffmann J., Keller A., Meese E., Lenhof H.-P. Immunogenicity of autoantigens. BMC Genomics. 2011, 12: 340. DOI: 10.1186/1471-2164-12-340.

[15] Kovalev I. E., Polevaya O. Biochemical basis of immunity to low molecular weight chemical compounds. Moscow: Nauka; 1985.

作者

Arseniy Trukhanov 博士

俄罗斯科学院联邦急性护理和康复科学

与临床研究中心(FNCR RR)首席科学家

解读作者

黄力文 Jason LW. Huang

中国抗衰老临床实践培训联合创始人

香港中文大学全科预防医学博士

美国抗衰老医学科学院(A4M)认证医师

特别声明

随着解读深入,越来越多的专业词汇,因为翻译时参考资料不同,会出现翻译不当、甚至错误。一者自己会把吃不准的词汇同时标注英文,二者读者要是看到欠妥之处的地方,也欢迎不吝指正,以保证解读信息的准确性。更欢迎大家阅读原版书籍,获得一手信息。

《未完待续》